Work Text:

我看着焰朝天花板抛出硬币。硬币向上穿过吊扇旋转着的扇叶,疾旋着在屋梁下方的顶点停留片刻,然后再次漏过扇叶的间隙落下。她像追踪一颗彗星那样盯着这枚银灰色鬼魂,抬头然后低头,直到裹着汗液的硬币落进她的手心为止。

“别玩硬币了,” 我说,“弄坏了电扇要你赔的。而且我估计你赔不起。”

她没理睬我,但是停下了手上的动作,翻过手掌,把硬币握在手心里。

过了一会,她后仰靠上了沙发背,然后向前伸直了腿。“杏子。” 她对我讲。

“要是我说,这硬币抛起来之后会停在最高点上,那片扇叶上边,悬在我们头顶,跟北斗星似的一天天、一年年打转个不停。你会怎么想?”

“停是会停多久?” 我问。

她迟疑了下。 “一直停着。等到我们三个都老了死了。等房子风化垮塌了,等到海水淹了这片地。它也还会在那不肯落下。”

我叹了口气。“别跟我扯玄乎的。你要提十二年前的事了,对吧。”

她没应声,我于是探身从茶几上抓起电视遥控器,凭肌肉记忆按了一个我常看的频道。

黑洞洞的屏幕微弱地闪了闪,几秒钟后骤然大亮。是 NHK 的体育频道,田径世锦赛的转播。我看着运动员一匝匝地同地上画的、站定不动的白色标志线赛跑,心里猜测着焰会从哪开始讲。

她此刻正在组织语言,这一点我很确信。从十二年前沙耶加消失的那晚起,焰就像得到某种神启似的,开始在我和麻美的眼前,从平地构建起一套庞大的神话。

我们先是看着她备好了这个故事的钢筋和铆钉,在每晚的巡逻中她和我们讲的有关 “圆” 和她自己、或某个我们所不熟悉的沙耶加的轶事里。那之后的两年,我们望着这堆钢青色的素材以一种冷冽的镇静井然堆积起来。同一时期,我们三个在反复的争吵和和解过后,建起了无条件信任的关系。

紧接着焰就开始了她的建筑工作。

她开始把这些场景串联成线。一场名叫瓦尔普吉斯的毁天灭地的暴雨,她对 “圆” 的 —— 这是焰的原话 —— 永不磨灭的 爱,以及她像闭路电视般,把几无差异的一个月重新来过一百一十次。焰构建的神话同五十年代的东京塔一样平地而起,在我们反应过来之前,它的钢架就插上了我们脚踏的泥土,铺满了我们住处的窗景。焰会在每一餐前后念起圆的名字,会把她的红发带存在我们放置灵魂宝石的最安全的柜格,会在每次狩猎结束、从地上捡起悲叹魔方的时候,以一种泫然欲泣的语调,向我们揭示那一百一十个四月里又一个无人能作证的故事。

很快,这套神话就用它冰冷僵直的钢骨架,像所有其他的历史一样占满了我们眼中的天空。我们不再能离开它去想象焰,甚至,在某种程度上,离开它去想象我们自己。白天的焰依然是那个冷淡但率直的、我们熟知的人,而到晚上,只消太阳落下山沿的刹那工夫,焰就会从我们身边消失,重新出现在塔顶,像只灯笼鱼一样,在稀薄的空气里举着一支红白闪烁的航标灯。她盯着星空,几乎不会向下看我们一眼。

我们只好一面喊她从那高处下来、回到我们身边来,一面自己笨拙地往上攀。那期间我们甚至试过带着焰去见心理医生 —— 但麻美和我自己也或多或少有点心理问题,且在医生那里就魔法少女的事情打哑谜也实在太伤脑筋,于是我们再没去第二次。

最后我们达成了一种微妙的不成文协议:焰继续当她的先知,而麻美和我则充当熟知教义的不可知论者。我们倾听。我们羡慕她对 “圆” 的虔诚。我们不会发表意见,因为我们自己也不清楚该相信(或不相信)什么。

这份协议延续到焰高中毕业为止。麻美在高中期间已经在一家烘焙连锁店当学徒工,对方保证了她毕业后可以转正。我在麻美的催促下,在邮递点找到了份分拣员的差事。焰是我们中头脑最聪明的那个,她 —— 毫不意外地 —— 去东京上了大学。庆应大学物理系。

那之后七年的事情我们所知不多。焰很少回我们在见泷原的住处,我们只是偶尔通过视频电话联系。我和麻美在电话里告诉她我们开始交往了,电话那边传来一阵气声,然后焰说,“好慢啊,你们。” 我都能想象得出她撇嘴笑的表情。

焰接着去读了博士,东京和上海之间的某个联合培养项目。她开始在两地间频繁飞来飞去。就在两天前的晚上,我们甚至接到一通扰人清梦的深夜电话,焰用手机镜头对准一片夕阳景色,和我们说日内瓦的日落果然同日本的别无两样。我骂了一句,啥也没多说就挂断了电话。

接着今天下午,焰出现在我们家门口。她背着一只硕大无朋的徒步包站在门槛后,当着我的面掏空了自己的口袋,说往返瑞士的机票耗尽了自己的最后一点奖学金。我下狠劲朝她的肩膀挥了一拳,然后上前熊抱住了她。

“蠢货。真觉得我们会收你住宿费啊?” 我诘问道。

欢迎回来,麻美在我身后说。我听出来了她在笑。

“换台。” 焰说,“换台,杏子。”

“哇啊,” 我一个激灵,“不好意思,我刚才迷糊了?”

焰瞥了我一眼。“我不知道你。但你刚才一边盯着那上面的人跑圈,” 她朝电视屏幕努了努嘴,“一边在那傻笑。”

“没准我是个心理变态,享受于看别人做,那啥,” 我伸出手比划着,同时搜肠刮肚地回忆那个词,“哦,西西弗斯式的, 周而复始的无用功呢。”

我感到焰向我投来的目光锐利了两分。“这笑话不好笑,杏子,” 她说。“换做几年前,我没准已经一拳挥你脸上了。”

我耸耸肩,表示无意冒犯。她叹了口气。“说正事。杏子,我需要你换个台。”

焰指挥我启动了有好几年没动过的卫星电视,然后报出了一个我从没听说过的频道名字。那个名字全是不知所云的英文(或者是别的什么欧洲语言,我也说不准),我不得不叫她一个一个字母地念出来,而我则一个一个字母地将它输入控制器。

“这都是些啥啊?” 我问。“焰,我可不知道你对电视节目还这么挑三拣四。你不会真是在报复我那个跑圈的玩笑吧?”

焰没理我。她甚至没朝我的方向看一眼,前倾着身子盯着一片纯蓝的电视屏幕。「搜寻中」,屏幕上写道。

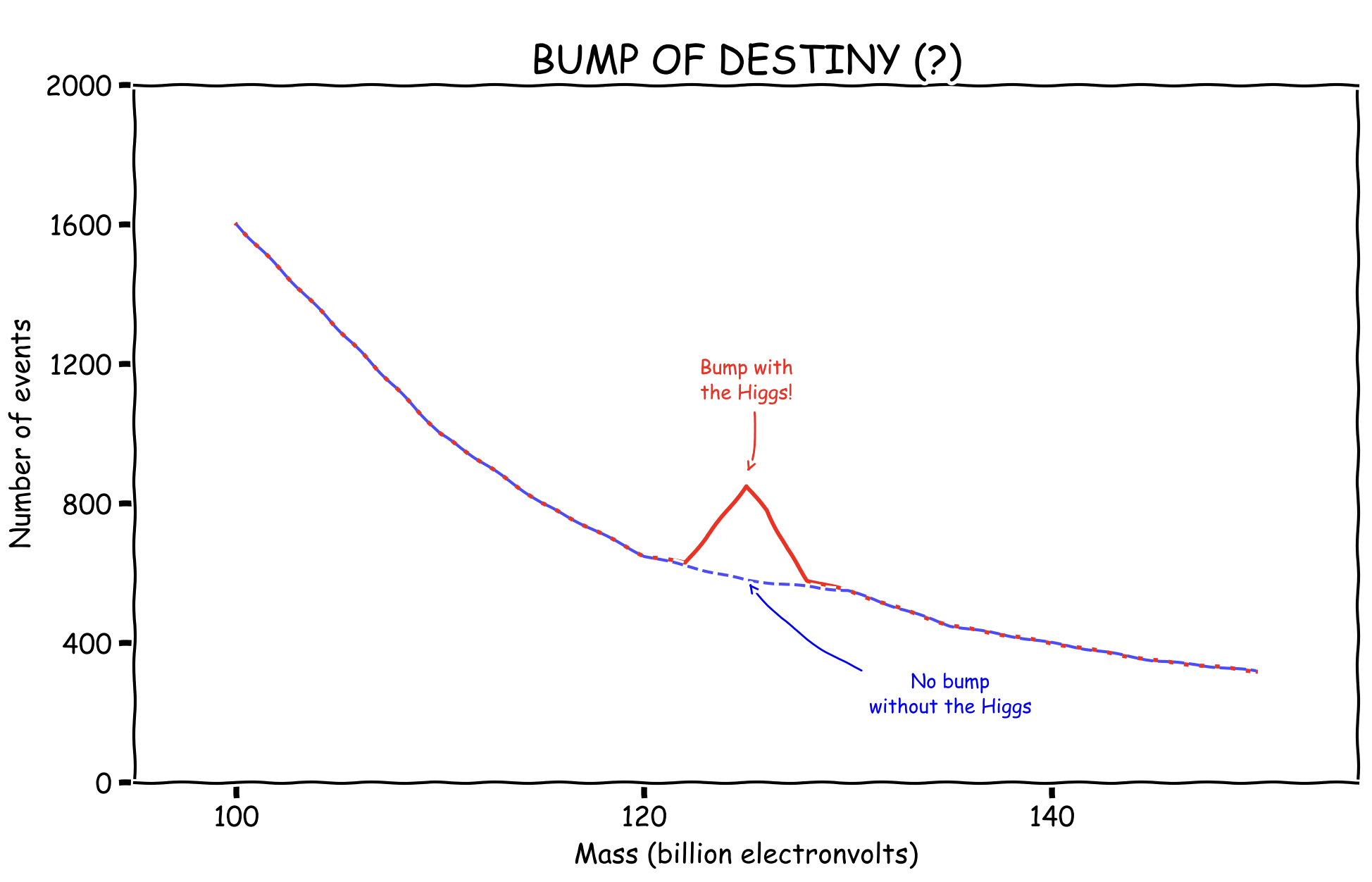

我张口准备向她讨个说法,但就在那时电视机的屏幕亮了。我瞥到一幅几乎全白的画面,四面环绕着黑色的方框和难以辨清的文字,中间是一段红蓝相间的长线条。

我用舌根强压下自己对一切密集排列的字母的反胃,眯起眼睛尝试着解析这幅画面的含义。但焰在这时又按了下遥控器,电视机显示器立即熄灭了。

焰收起腿,转过身来看向我。我猜我的眉头大概皱得很紧,因为焰在看到我的表情的瞬间,一脸好笑地撇了撇嘴。

“不急,还没到时间。” 她说。“杏子,先听我讲个故事吧?”

那是在第一百零九个四月的尾声,距离我们所居的这个现实的开始,还剩一次重置加上一个月时间。

那个四月的前两旬,所有事情都进展得极为顺利。我在每个人都面前表演出了她所欣赏的形象:当着圆的面救下了那只黑猫,当着沙耶加的面救下了受魔女波及的路人,同麻美分享悲叹之种。至于你,杏子 —— 她咧了咧嘴 —— 我只用首次见面时递一盒 Rocky 。

总之,我没同任何人陷入敌对,并且当我试着向圆展示我的魔法的原理、接着把所有事情向她和盘托出的的时候,她毫无保留地相信了我。圆很沮丧,但我想那是不可避免的。所有的沮丧最终都会过去,魔法少女契约则是不可逆的。只要那能说服圆不去签约,就不可谓不值得。

我于是离开见泷原,出发去尝试解决最后的问题。我一路向南,经广岛乘火车到鹿儿岛,再乘渡轮去冲绳。窗户外的景象从地堑带光裸的板岩,变成潮湿常绿的大阪平原,再变成无边际的海面。上岸后,我停止时间,窃得了一辆摩托车,向嘉手纳町的空军基地驶去。

“嚯,这票干得大啊。” 我说。

我在美军基地没有窃取任何物件。我摸进了导弹控制中心,在水冷机房里找到了中心计算机。我在那有意留下了两样东西:一项未授权登录记录,和一项对见泷原周边防空设施分布的查询记录。

接着我就离开了,先是沿水路,然后乘火车原路返回。整趟旅程花去了我一个星期。果不其然,火车在进入见泷原站之前就被截下,列车员告知我们,一项全市范围的反恐应急疏散正在进行中,所有乘员应立即下车,并搭乘反方向的车次离开。

恐怖袭击当然不会到来,我清楚得很。我于是没有照做,而是在下车后立即赶往见泷原中学。那时天色已晚,暗沉沉的空中不时出现成编队的直升机的黑影。其中一架从空中朝我晃了晃电筒,并远远地喊着什么。我没有理会。

我赶到时,第一批直升机已经降落在了见泷原中学的操场上,旋翼沉甸甸地低垂着。一年级的学生正在楼底的教室前列队,准备登机。我跑上二层,推开班级的教室门。三十几双眼睛立刻看向了我。但我眼中只见到教室后排两张无人的桌子。一张空空如也,另一张上放着一捧马蹄莲。

我一言不发地冲出教室,跑上三楼,站定在麻美的班级窗外。我见到又一张放着花束的空桌,这回是万寿菊。我立刻明白过来发生了什么。两捧花束,三套空椅空桌,同样的事情已经发生过太多次,我知道,我要做的是在事情不可挽回之前找到圆的位置。

我造访了医院、鹿目宅、电车站和派出所。我一无所获。途中风势渐大,且下起了雨。直升机引擎秒针般的规律爆响声在四面响起、又逐渐远去,直到四下里只能听见狂风刮过耳廓的声音。

风暴要来了。我,也许还有圆,是留在城市里的最后的人了。

最后,我在水族馆找到了她。

“水族馆?你是说城郊叫 ‘永久冻土’ 的那家?” 我问。

嗯。在那之前的一两个四月里,她在精神崩溃后会去那里哭。

但这一次,我找到圆的时候,她异常平静。圆抱膝坐在 “蓝色星球” 观景道尽头,步道从三面被全景水箱包围的位置。水族馆游览区域的灯已经全数关闭,只有幽蓝色的探照光从水体中泛出,刚好使我能辨清坐在水箱前的圆的轮廓。

我在她的身后停步。她背对着我,盯着玻璃另一侧的一只钵水母。钵水母用胶伞推开身后的水又迎来身前的水,以一种目空一切的傲慢,拒绝理会玻璃之外的人类遗民。

“圆,” 我说,“该走了。”

有那么一会,圆没有回应。我借机观察着她摆在膝上的左手。没有戒指,我想。我还没有失败。

“魔女之夜要到了。” 我补充道。

我注意到圆的左手指尖在颤抖。 她吞了吞口水。“焰酱……” 她开口道。

我等待着她补全句子。

——轰!

一股剧烈的震感从脚下传来,来自水箱的蓝光立刻在四壁摆动起来。我下意识地转动圆盾,停止时间。惊吓中踉跄着站起身的圆被冻在原地,我伸手扶住她的肩膀。“没事吧?” 我问。她紧张地伸开双臂,点点头。那不是我第一次对她这么做了。

我接着感到脚底有种滑腻的触感。

然后我听见了水声。起初只是涓流的细微声响,在地砖和混凝土的震响中几不可辨。声音随即扩大为成片的水落下的噼啪撞击音,然后是倾泻而下的湍流声。到那时,我们已经站在齐脚踝深的冰水里。我抬起头,在水箱玻璃墙的右上角瞥见一个豁口。

只要我还在接触水体,它的流淌就不会停止,我意识到。该死的。

我立刻拉着圆涉水往回跑。短暂的慌乱后,圆跟上了我的速度,但随着水面逐渐没过小腿、膝盖和股骨,她的步伐变得越发艰难。而再向前,通道的下沉处,水已经没过了天花板。我决定转过身,用动作示意圆憋气。

圆张口猛吸一口气,鼓起脸颊,冲我点了点头。我于是揽住她的腰,用力跳起,然后一头扎进了水里。

潜进水下的瞬间,我才猛然有了时间停止的实感。水流声骤然消减,为耳膜处紧绷的承压感所代替。我用空着的手划水将自己拉向地面,借手背上灵魂宝石的紫色微光辨认面前的路径。角落里漆成暗红色的消火栓。地砖上黄黑相间的警示贴条。平日消踪匿迹的物件在行进中逐一被照亮,以一种毫不掩饰的直白回瞪着我。

我揽着圆游过信号灯般幽绿色的安全出口指示灯,在庞大如洞室的主厅短暂地迷失方向。我们在穹顶遗留的气室里冒头换了最后一口气,然后向下扎进了紧邻出口的长阶梯。昏暗的紫光下,别无二致的梯级如海浪般覆叠着、延展进黑暗。我在那时意识到,这里,这座 ‘永久冻土’ 水族馆,或者整个见泷原市,已经同一艘沉船、一处海底遗迹无异。

我和圆在同时间打仗,杏子,不是它的快与慢或松与紧,而是时间的构筑本身。那个四月里我在做的,是从到四月三十日为止的、封冻的时间碎块里,挖掘抢救出一些东西送进五月,以一种忤逆物理的方式。

“杏子桑!来帮一下忙!” 厨房传来麻美的喊声。

先听着,杏子。

说回水族馆。你知道封闭空间潜水,最危险的是什么吗?

“呃,窒息?或者失温?” 我猜道。

不全对。最危险的是自己的神志。氮气过量、二氧化碳堆积、氧气不足,都可以引发谵妄和幻觉。长时间停留在无光无声的环境里,又是另一个致幻的因素。灵魂宝石能不消耗空气驱动我的四肢,但它不能屏蔽我的五感。

于是,在我游过那条长长的阶梯甬道时,幻觉开始了。台阶角的石砖缝里缓慢抽出白色的芽状物,接着在我惊愕的注视下,生长出了成丛成片的薄纱布。纱布丛随我的动作水草样摇摆,多数雪白,其余染着凝固的砖红色或脓黄色痕迹。它们很快便向上触抵甬道顶,从我的位置仰视,一束束同烟柱般高耸。

我不断地拨开纱布,扒着台阶转角,一点点向阶梯下方深入。宝石的微光照出台阶上散落的物件:满地的硬币,手术剪,无影灯罩,揉扁的酒精棉球,告警中的心电监护仪 —— 滴滴滴嘟滴滴滴嘟滴滴滴嘟滴滴滴嘟,它以时钟秒针似的耐性不停歇地嚣叫着。我合上眼睛,努力不被监护仪上魔咒符文般颤动的曲线摄去魂魄,但随即,我伸向下一级阶梯的手抓到了一个绒布触感、有弹性的物件。

我睁开眼睛。反复缝合的线脚,陈年的脏污,破溃一角的口中漏出半团棉花。是我住院期间作陪的玩偶,被我在发泄中扔出、撕坏又一遍遍缝好,只是这回它穿着粉白色带裙撑的荷叶裙,扎着粉色发带,面孔挂着一副明亮到晃眼的笑容,晓美桑,这次手术的成功率是 50% 哦,不多不少,和抛一枚硬币恰好等同,而且! 它用主治医师的声音对我说,倘若这次失败了,还有下次、下次、下次、下次和再下次,我们可以重来又重来,抛到手腕酸痛脱臼,抛到硬币磨花磨光,直到抛出正面为止 —— 我们的救世英雄晓美桑啊,你一定也这么想吧?

我失去了对自己理智的把控。我在水中高叫起来,在遍铺视野的气泡里用蛮力拨划着手脚,把满地百円硬币蹬得如碎冰屑般翻滚飞散。我的手腕脚腕绕上了纱布,吊针管的冰凉塑料触感则同蛇一样缠上我的小臂。我颤抖着将要号哭出声 ——

然后真实的气泡撞上了我的耳廓。

圆注意到了我的异状,探身凑到我的耳边,在用她肺里仅剩的气体对我说话。水的阻隔、气泡的上浮声,使我只能听见声调和模糊的元音。

“她说了什么?” 我问。

她说的是:“没事的,焰酱,坚持不住的话就放弃我吧。你还有下一次。”

“你怎么能听懂的?” 我抬了抬眉毛。

因为那一秒种,我的脑子里在想完全一样的事情。

接着,在我反应过来之前,圆就用力吻了上来。她用下嘴唇分开我的下颌,用舌尖抬起我的上唇。我足足用了三秒才意识到她在尝试向我输送空气。已经迟了。她的喉口传来气竭的抽动声,然后圆分开嘴唇,仰头冲我笑了一下。

我如梦初醒,一手抱着圆,跟疯了似的竭力向出口游动。

一面游,我一面反复咀嚼口中苦涩的空气。从那里面,我尝出了圆没说出口的后半句话。

如果她没有下一次呢?如果回溯时间不是抹去和覆写,而是生出一个新的平行可能性,其中有新的见泷原、新的圆呢?

“杏子?” 厨房再次传来麻美的高喊。

“先失陪了。” 我朝焰点点头,从沙发上起身。

麻美在为今晚准备中华料理。我心不在焉地帮她切好了胡萝卜和洋葱片,又把蒜瓣剁成碎末。完工后,麻美撩起我的刘海,踮起脚尖在我额前啄了一下。“没事吧,杏子?” 她问。“你好像没什么精神。”

我冲她笑了笑,然后摇摇头表示自己好得很。麻美也笑了,向后轻轻推了我一把。“不留你在这帮倒忙了。一会晚饭时候再说吧。”

我于是带着满身的洋葱味走回到电视机前。焰依然保持着依靠沙发背的姿势,朝着黑黢黢的屏幕,仰头闭着眼睛。

“呦,焰。” 我说。她睁开了眼。“然后怎么了?” 我问。

“什么怎么了?” 她反问我。

“你游出去了没?圆活下来了吗?” 我追问道。

焰用力叹了口气。“然后啊,然后是我花了又一个月的时间游到终点。越过见泷原的废墟。抛下你们几个——” 她又朝我点了点头 “——的尸体。最后,在旅程的结束处,我手里抱着的圆的躯体,随着一道白热的神光,化成了泡沫。”

她伸出两手,比了一个解裂四散的手势。

“然后我就猛地浮上了水面,在干净无一物的蓝天下,大口呼吸着五月一日的空气。那天之前,我甚至一度怀疑五月本身是否存在;我猜想也许时间在四月三十日就走到尽头,魔女之夜不过是掩盖那之后的虚空的障眼法,就跟世界末日时一定要有彗星来消灭目击者一样。但显而易见,我的假说被证否了。

“在那之后,就是漫长的重新校准自身的过程。 我甚至去翻看了不少给退役老兵、战争幸存者写的小册子,里面经常提到 ‘找到新的生活意义’ 之类的大话。那简直是笑话。

“遇到圆之前我本就一无所有,反复来过的那个四月,已经成了我全部的精神财产,抛弃它,意味着抛弃我的整个存在。于是我能做的只有继续深挖,去把我关于这个五月全部残存的疑问挖出来,然后一铲一铲地逐一去把坑洞填满。结果呢——”

焰咧了咧嘴。

“我找见的第一个坑洞,就深到足够填进去整个世界。我越仔细想,越觉得回溯时间的机理神秘莫测:当我回溯的时候,到底是删去了过去一个月所发生的全部的事,还是只是在可能性之树上分出一条新的枝桠,继而造成双倍的痛苦、双倍的死亡?

“这个问题像鬼魂般日夜困扰着我。我一再梦见那些被我抛弃的世界的五月 —— 寂静无人烟的五月、其中曾叫做圆的人已经变成白骨和绿褐色的腐烂组织 —— 然后在冷汗中惊醒。我不知道那是预知抑或只是噩梦。

“受这种恐怖感的驱动,我选择了学习物理。我尚存一丝侥幸心理,也许、也许,仅凭人类的知识,加上我尚存的时间停止魔法,足以使我理解孵化者的时间科技。我拼了命地学习,到这时拼命已经成了我的一种本能。我去大学读了物理,接着去读了物理博士。

”失去生存危机的生活,甜蜜到令我害怕。我几乎每天在实验室空无一人的楼道里用尽力气捶墙,想用疼痛提醒自己该做的事。我开始发表论文,作国际报告。我在台上笑容满面,转过身来便掐自己手背以保持清醒。终于,在三个月前,我抓到了一个千载难逢的机会。

“欧洲核子研究中心,位置在瑞士日内瓦,宣布将开启大型强子对撞机的新一轮实验。他们的目标是寻找 ‘希格斯玻色子’ —— 这是什么并不重要,重要的是,根据我最合理的推测,它的存在与否与时间回溯的机理密切相关。我便借大学的设施,乘着无人的午夜,在时间停止的条件下做了一组粒子物理实验。我把这组奇异的结果邮寄到日内瓦,果不其然,这份投名状为我挣得了实验设计组的成员资格。

“而我努力的结果,就是——”

焰探身向前,抓住茶几上的电视遥控器,用力按了下显示器待机钮。屏幕闪了一闪,然后跳出了先前被焰隐去的那张白底图像。

“这就是实验设计。简言之,假如回溯时间的确能抹除历史,那么——” 她伸手从沙发上的随身小包里掏出一本册子,在上面翻出一张较屏幕上等比例缩小的图样。她开始在图上涂画十字形的小点。

“——我们便会观测到同蓝色曲线,也即 ‘默认曲线’ 相吻合的实验数据点。相反,如果时间回溯事实上仍保留原先的世界,我们则会——”

“——观测到如红色曲线所预测的,实验数据上的一颗 ‘鼓包’ 。”

焰放下笔和册子,略带点期冀地看向我。

“焰啊,” 我一屁股坐在她边上,伸出一只手搭上她的肩膀。“你解释这堆东西之前,应该做好了我一个字也听不懂的准备了吧?”

焰耸了耸肩。“无所谓。反正,” 她起身走到电视柜前,踮起脚尖把遥控器送进了最高的柜格。“实验还有十五分钟开始,到时候他们会在这个频道上向全世界公布结果。你必须坐在这,和我一块,看到结果出炉为止。”

“哦?怎么啦,” 焰走回到沙发前时,我冲她笑了下,“我们的小朋友怕黑,要大人陪了?”

焰没应声。我便再次把左手搭上了她的肩膀。

“有我们在。” 我说。

我们在沉默中等待了整一刻钟,其间只有厨房的翻炒声清晰可闻。炒洋葱的香气同紧张感一道,从门厅逐渐在客厅里弥散开。

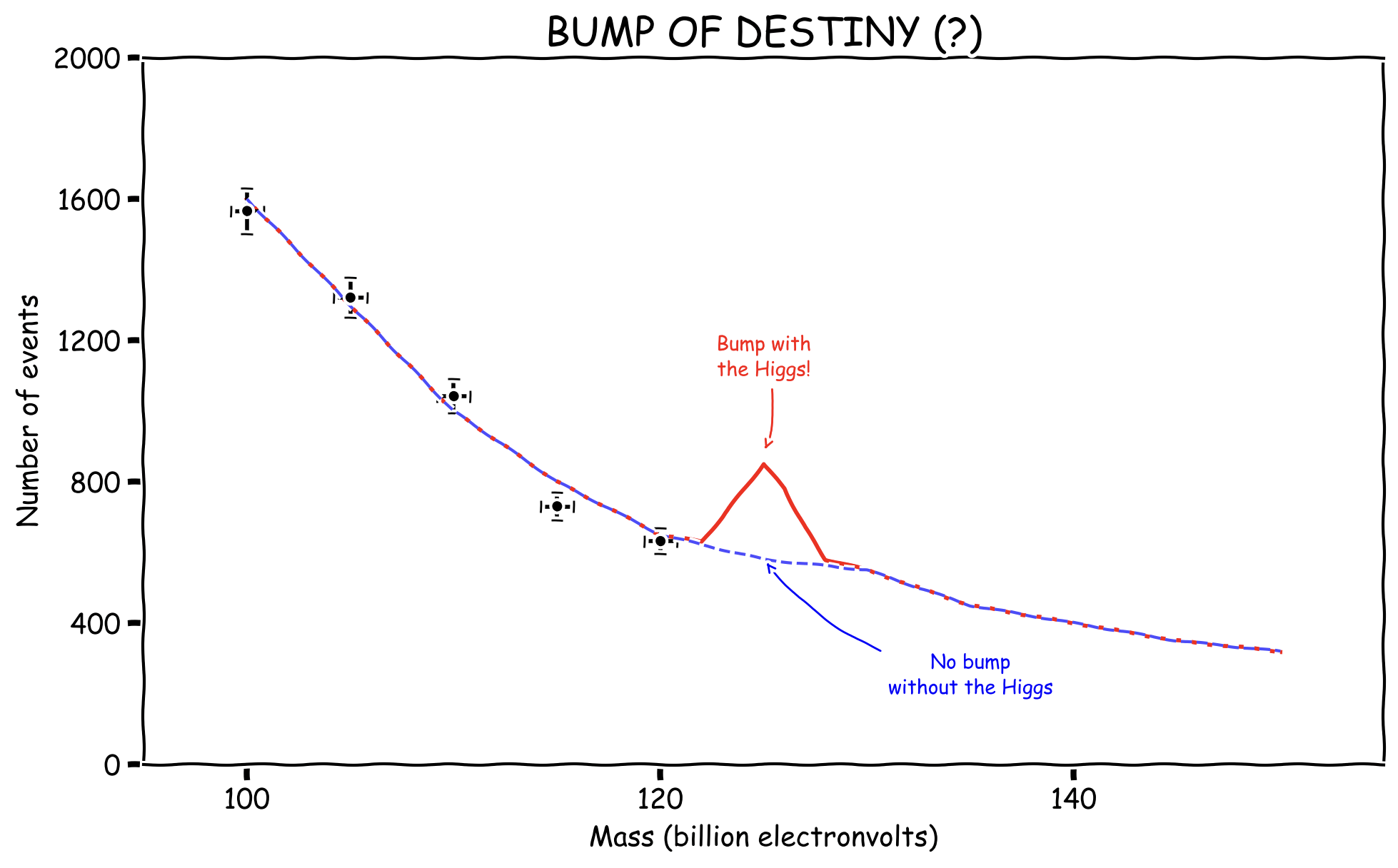

然后第一枚硬币落下了。

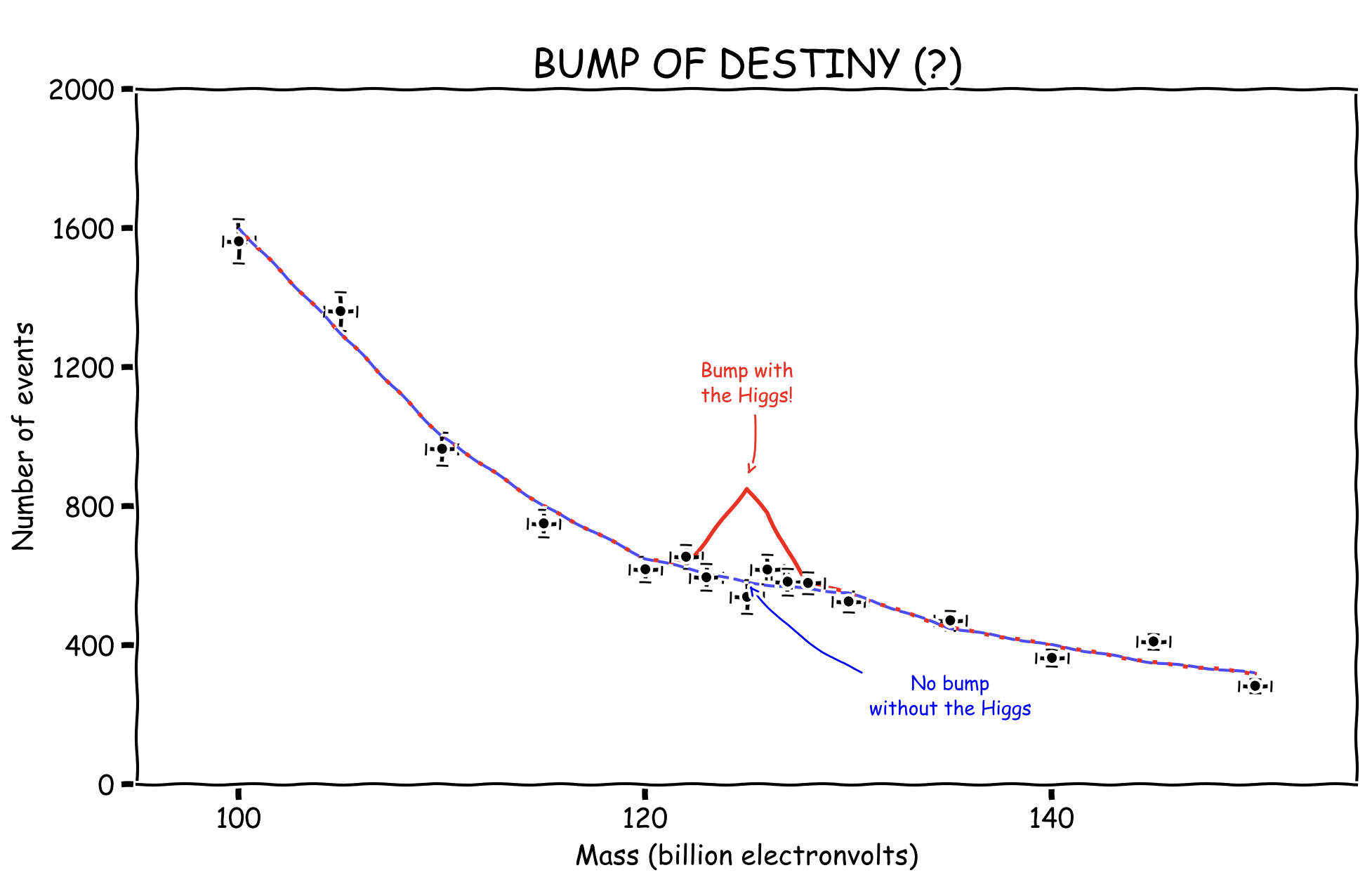

伴着掷骰般的 “当啷” 声,显示屏上的曲线左端落下了一枚十字。焰猛地睁开眼睛,前倾身子。我挺直了后背。

十五秒后是第二枚,接着是第三、第四、第五枚。像是幕后有位技巧高超的棒球投手般,五枚硬币自左向右,精确地落在了红蓝曲线的重合部分上,最后一枚离曲线分离处咫尺之遥。

“焰,杏子,开饭啦!” 厨房再次传来麻美的喊声。“今天你们俩洗碗哦。” 她又远远地补充道。

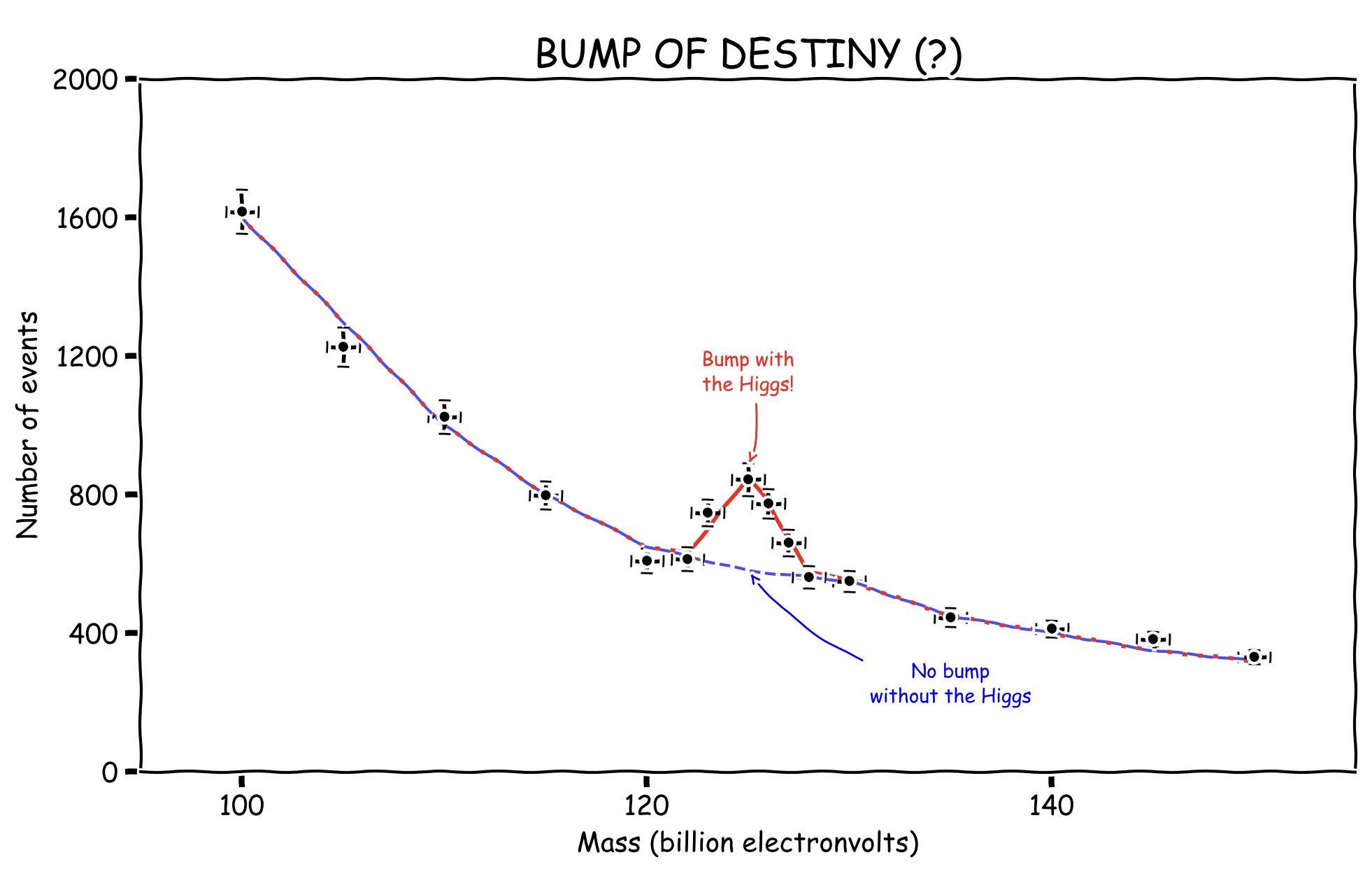

我在眩晕中从沙发上站起身,心跳没道理地变得又快又响。我转头看向焰,她依然稳坐在原地,毫不动弹地盯着屏幕。接下来大概就是关键数据了,我想。

当啷 —— 第六枚,当啷、当啷 —— 第七和第八 ,当啷 —— 第九,当啷 —— 第十枚。我没有扭头去看电视机,只是屏息观察着焰的表情。

焰松开了紧咬着的下嘴唇,蜷起眉毛,颤动着眼睑。当啷 —— 第十一枚。她向后倒去,将后脑勺歇在靠背顶,然后笑出了声。焰的第一颗眼泪滚下来的时候,我想着,她那副模样像极了第一次见到海的小孩。